どんな小さなことでも抱えている症状を教えてください。

アレルギー、不妊症、更年期障害、自律神経失調症、慢性疼痛、皮膚病などに対し、

漢方、食事栄養療法などによる治療を行っています。

コロナ後遺症の患者様からのお問い合わせで、予約枠の関係上、大変ご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

この度、コロナ後遺症の初診の方の枠を(月)~(土)で毎日若干ではありますが設定致しました。

ご不明な点や診療ご希望の方は、お電話にてお問合せください。

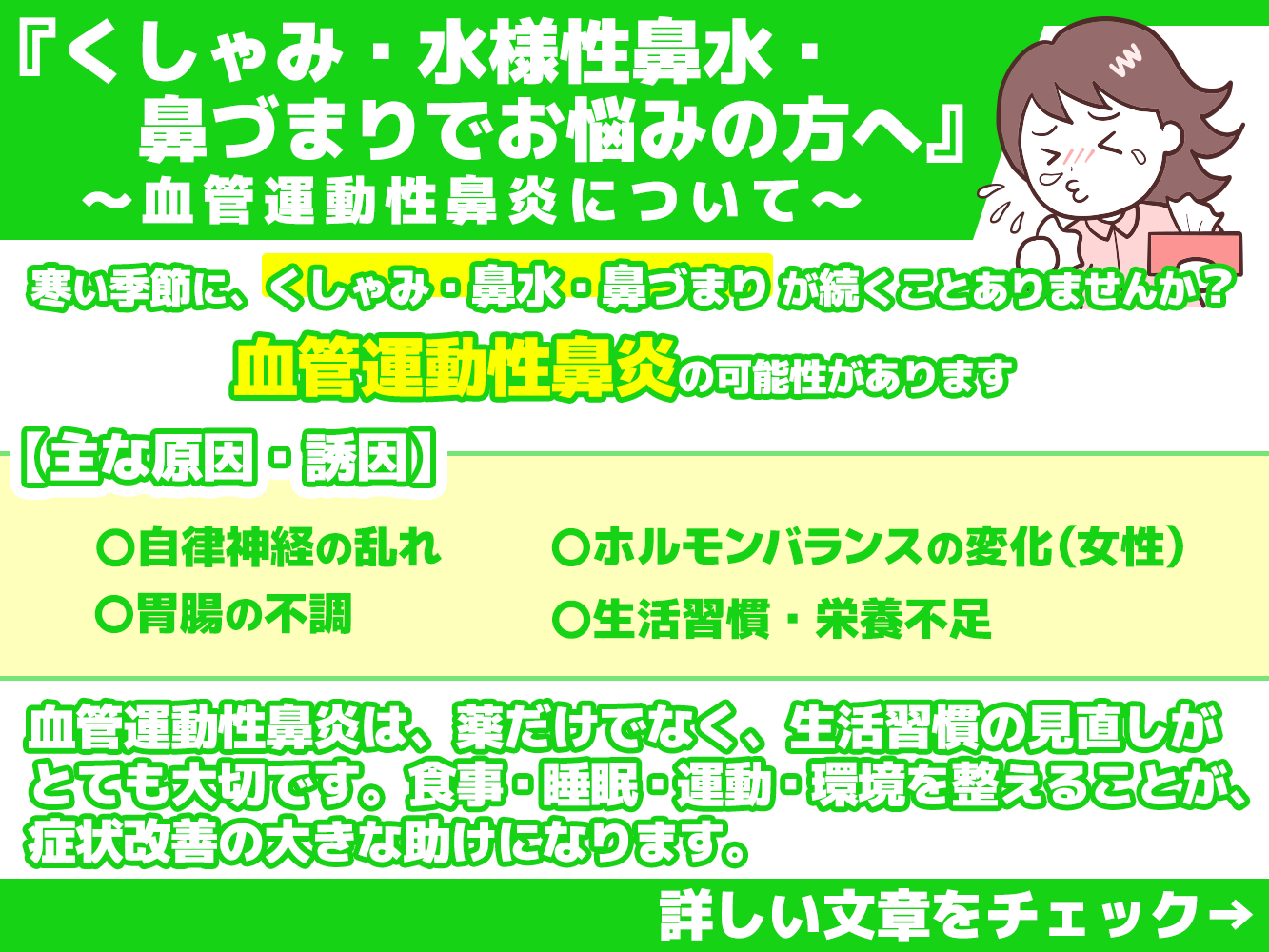

寒さが厳しいこの頃、くしゃみ、水様性鼻汁、鼻閉でお悩みの方も多いかと思います。通年性の鼻炎で、耳鼻咽喉科で典型的なアレルギー性鼻炎ではないけど、なかなか症状の改善が得られず、専門的な検査の結果、血管運動性鼻炎として治療を受けるもなかなか症状の改善が得られないと東洋医学的な治療を求められる方が多くなってきました。 これは、生活習慣の乱れが引き金になって症状の改善が得られなくなっている一面もあるようです。血管運動性鼻炎とは、アレルギー検査で陰性にもかかわらず鼻炎症状が出る状態です。主な誘因として以下の項目が挙げられます。

胃腸に負担をかけない食生活を心がけ、食後には軽い運動を取り入れ、睡眠はしっかりとって、急激な温度差のある環境では、服飾に気を付けて、 マスクなどの着用を忘れないようにすることが肝要です。

アレルギー性鼻炎とそっくりの症状ですが、従来の薬物療法が、なかなか奏効しない血管運動性鼻炎には、食事、睡眠、運動、気温湿度など住居服飾環境への配慮も欠かせないと思います。

当院においても、感染対策の一部として、

待合室と診察室の窓を常時開放して十分な換気を行い、

待合室での混雑を回避するために予約制を導入しております。

予約の枠が詰まっていることが多く、

余裕を持ってお手続きしていただければ幸いです。

急患の方は少々お待たせすることもございますが、

臨機応変に対応させていただきます。

申し訳ございませんが、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

オンライン診療もはじめました。詳細はお電話にて。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 最終受付12:30 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | × |

| 14:30~18:00 最終受付17:30 |

● | ● | ● | × | ● | × | × |

コロナ後遺症の初診の方の枠を(月)~(土)で毎日若干ではありますが設定致しました。ご不明な点や診療ご希望の方は、お電話にてお問合せください。

| 診療科目 | 内科、産婦人科、アレルギー科、漢方内科 |

|---|---|

| 住所 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡7454-1 |

| 電話 | 0954-22-3888 |

| アクセス | 武雄温泉楼門右折してすぐ |

| 休み | お盆(8月13日、14日、15日) 年末年始 日曜・祝日・祭日 木曜午後・土曜午後 |

| Staff:Dr | Dr 1名、NS 3名、受付事務 5名 |

| 駐車場 | 20台 |